Lourdes,

der bekannte Marienwallfahrtsort in

Südfrankreich, zieht seit dem Ende des 19.

Jahrhunderts Menschen aus aller Welt an: Menschen,

die an Gott glauben, Maria verehren, Trost suchen,

Probleme haben, leiden, neugierig sind oder

einfach nur gerne reisen oder berühmte Orte

besuchen. Viele jedoch gehen hin, weil sie

gehört haben, dass dort die Gottesmutter

erschienen ist. Demnach ist Gott an diesem Ort

für sie näher als sonst wo, nicht

zuletzt, weil sie hier nicht alleine sind. Manche

lassen sich nämlich gerne von der

Menschenmenge tragen und fühlen sich in ihr

sicher und geborgen und erfahren sich auch in

ihrem Glauben gestärkt. Der Mensch hat schon

immer Orte gebraucht, an denen er seinen Glauben

zum Ausdruck bringen konnte: in den Kirchen, an

Wallfahrtsorten... Aber nicht nur das. Er bringt

an diese Orte auch viele Anliegen mit, um sie vor

das Gnadenbild Mariens zu legen. Der Gedenktag

Unserer lieben Frau in Lourdes hat sich aus diesen

verschiedenen Aspekten der Volksfrömmigkeit

heraus entwickelt.

Lourdes,

der bekannte Marienwallfahrtsort in

Südfrankreich, zieht seit dem Ende des 19.

Jahrhunderts Menschen aus aller Welt an: Menschen,

die an Gott glauben, Maria verehren, Trost suchen,

Probleme haben, leiden, neugierig sind oder

einfach nur gerne reisen oder berühmte Orte

besuchen. Viele jedoch gehen hin, weil sie

gehört haben, dass dort die Gottesmutter

erschienen ist. Demnach ist Gott an diesem Ort

für sie näher als sonst wo, nicht

zuletzt, weil sie hier nicht alleine sind. Manche

lassen sich nämlich gerne von der

Menschenmenge tragen und fühlen sich in ihr

sicher und geborgen und erfahren sich auch in

ihrem Glauben gestärkt. Der Mensch hat schon

immer Orte gebraucht, an denen er seinen Glauben

zum Ausdruck bringen konnte: in den Kirchen, an

Wallfahrtsorten... Aber nicht nur das. Er bringt

an diese Orte auch viele Anliegen mit, um sie vor

das Gnadenbild Mariens zu legen. Der Gedenktag

Unserer lieben Frau in Lourdes hat sich aus diesen

verschiedenen Aspekten der Volksfrömmigkeit

heraus entwickelt.

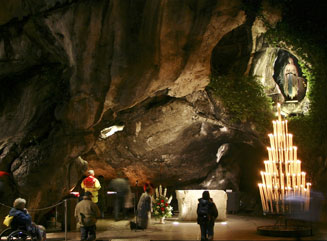

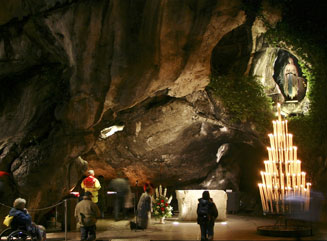

Am Anfang dieses Gedenktags steht das

Ereignis der Marienerscheinung an ein

vierzehnjähriges Hirtenmädchen,

Bernadette Soubirous, in einer Felsgrotte bei

Lourdes am 11. Februar 1858. In der Vision des

Mädchens soll sich die „Dame“, wie Bernadette

die Erscheinung genannt hat, als „die unbefleckte

Empfängnis“ vorgestellt haben. Das

Mädchen hatte noch weitere 17 Visionen bis

16. Juli desselben Jahres. Die Massabielle-Grotte

wurde seitdem zur Pilgerstätte

unzähliger Menschen aus nah und fern. Papst

Leo XIII. erlaubte 1890 den Diözesen

Frankreichs den 11. Februar als Erscheinungsfest

der Unbefleckten Jungfrau Maria zu feiern.

Dieses Fest wurde dann 1908 vom Pius X. auf die

ganze römische Kirche ausgedehnt. Die

Liturgiereform nach dem II. Vatikanischen Konzil

hat dieses Fest zu einem freien Gedenktag gemacht.

Damit wollte man betonen, dass die Gottesmutter

und ihre Erscheinung als historische Tatsache den

Gegenstand dieser Feier bilden. Seitdem trägt

dieser Gedenktag den Namen „Unsere lieben Frau in

Lourdes“. Da diese Feier aber an einen Ort bzw. an

einen privaten Bereich gebunden ist und somit

einen Volksfrömmigkeitscharakter hat, wird

das liturgische Begehen dieses Gedenktags der

freien Wahl der Ortskirchen überlassen.

In der

Eucharistiefeier am 11. Februar stellt die

Liturgie Maria als Fürsprecherin in den

Vordergrund, weil sie im Volke als solche am

meisten verehrt und angerufen wird. Dies ist

bereits in dem Tagesgebet vor den Lesungen

ersichtlich: „Barmherziger Gott, ... höre auf

die Fürsprache der jungfräulichen

Gottesmutter Maria, die du vor der Erbschuld

bewahrt hast, und heile uns von aller Krankheit

des Leibes und der Seele.“ Die erste Lesung aus

dem Buch Jesaja (66,10-14c) ist ein Hymnus an die

heilige Stadt Jerusalem, in der ihre Kinder

Zuflucht und Geborgenheit finden und auch Trost

und Frieden erfahren. Im übertragenen Sinne

gilt dieser Hymnus auch für Maria, die sich

vielen als eine fürsorgliche Mutter zeigt.

Darum singt die Kirche im Antwortpsalm: „Du bist

der Ruhm Jerusalems, du die Freude Israels und der

Stolz unseres Volkes.“ Im Tagesevangelium (Joh

2,1-11) wird die Charakteristik Mariens als

Fürsprecherin noch um eine zweite erweitert,

nämlich Maria als die Glaubende. Darauf macht

auch der Vers vor dem Evangelium aufmerksam:

„Selig, ... du hast geglaubt ...“ In Maria bilden

Glaube und Fürsprache eine Einheit: Maria

kann Fürsprache leisten, weil sie glaubt; und

sie glaubt auch, dass ihre Fürsprache

erhört wird. Die Geschichte von der Hochzeit

zu Kana lässt klar sehen, worauf ihr Glaube

beruht und an wen sie glaubt. Sie merkt einen

Mangel und benachrichtigt ihren Sohn: „Sie haben

keinen Wein mehr!“ – Dies ist ihre

Fürsprache. Dann wendet sie sich an die

Diener und sagt: „Was er euch sagt, das tut!“ –

Hier liegt ihr Glaube. Diese beiden Sätze

sind auch die einzigen, welche Maria im

Johannesevangelium spricht. Deshalb nennt man sie

in der Exegese auch „Testament Mariens“. Die

Fürsprache und der Glaube Mariens zeigen

Wirkung und bringen Frucht: Wasser wird zu Wein.

Der Evangelist spricht vom ersten Zeichen, das

Jesus öffentlich gesetzt hat. Wir sprechen

vom ersten Wunder, das Jesus auf die

Fürsprache seiner Mutter getan hat. Das

Wunder besteht jedoch nicht darin, dass das Wasser

zu Wein wurde, sondern darin, dass die Jünger

in Jesus den Sohn Gottes erkannten und an ihn

glaubten. Darin hat auch Maria ihre Aufgabe

erfüllt, weshalb sie sich dann

zurückzieht. In diesem Punkt liegt

schließlich auch die Botschaft dieses

Gedenktages: Maria will uns helfen, dass wir Jesus

erkennen und an ihn glauben. Sie will nicht sich

selbst in den Vordergrund stellen, sondern Jesus

und sein Wort: „Was ER euch SAGT, das tut!“ In

dieser Haltung verbirgt sich die Größe

Mariens, denn ihr Herz wurde auch von der

Sehnsucht, im Vordergrund zu stehen, bewahrt; es

blieb unbefleckt.

In der

Eucharistiefeier am 11. Februar stellt die

Liturgie Maria als Fürsprecherin in den

Vordergrund, weil sie im Volke als solche am

meisten verehrt und angerufen wird. Dies ist

bereits in dem Tagesgebet vor den Lesungen

ersichtlich: „Barmherziger Gott, ... höre auf

die Fürsprache der jungfräulichen

Gottesmutter Maria, die du vor der Erbschuld

bewahrt hast, und heile uns von aller Krankheit

des Leibes und der Seele.“ Die erste Lesung aus

dem Buch Jesaja (66,10-14c) ist ein Hymnus an die

heilige Stadt Jerusalem, in der ihre Kinder

Zuflucht und Geborgenheit finden und auch Trost

und Frieden erfahren. Im übertragenen Sinne

gilt dieser Hymnus auch für Maria, die sich

vielen als eine fürsorgliche Mutter zeigt.

Darum singt die Kirche im Antwortpsalm: „Du bist

der Ruhm Jerusalems, du die Freude Israels und der

Stolz unseres Volkes.“ Im Tagesevangelium (Joh

2,1-11) wird die Charakteristik Mariens als

Fürsprecherin noch um eine zweite erweitert,

nämlich Maria als die Glaubende. Darauf macht

auch der Vers vor dem Evangelium aufmerksam:

„Selig, ... du hast geglaubt ...“ In Maria bilden

Glaube und Fürsprache eine Einheit: Maria

kann Fürsprache leisten, weil sie glaubt; und

sie glaubt auch, dass ihre Fürsprache

erhört wird. Die Geschichte von der Hochzeit

zu Kana lässt klar sehen, worauf ihr Glaube

beruht und an wen sie glaubt. Sie merkt einen

Mangel und benachrichtigt ihren Sohn: „Sie haben

keinen Wein mehr!“ – Dies ist ihre

Fürsprache. Dann wendet sie sich an die

Diener und sagt: „Was er euch sagt, das tut!“ –

Hier liegt ihr Glaube. Diese beiden Sätze

sind auch die einzigen, welche Maria im

Johannesevangelium spricht. Deshalb nennt man sie

in der Exegese auch „Testament Mariens“. Die

Fürsprache und der Glaube Mariens zeigen

Wirkung und bringen Frucht: Wasser wird zu Wein.

Der Evangelist spricht vom ersten Zeichen, das

Jesus öffentlich gesetzt hat. Wir sprechen

vom ersten Wunder, das Jesus auf die

Fürsprache seiner Mutter getan hat. Das

Wunder besteht jedoch nicht darin, dass das Wasser

zu Wein wurde, sondern darin, dass die Jünger

in Jesus den Sohn Gottes erkannten und an ihn

glaubten. Darin hat auch Maria ihre Aufgabe

erfüllt, weshalb sie sich dann

zurückzieht. In diesem Punkt liegt

schließlich auch die Botschaft dieses

Gedenktages: Maria will uns helfen, dass wir Jesus

erkennen und an ihn glauben. Sie will nicht sich

selbst in den Vordergrund stellen, sondern Jesus

und sein Wort: „Was ER euch SAGT, das tut!“ In

dieser Haltung verbirgt sich die Größe

Mariens, denn ihr Herz wurde auch von der

Sehnsucht, im Vordergrund zu stehen, bewahrt; es

blieb unbefleckt.

fr. Fero M.

Bachorík OSM

![]()

Lourdes,

der bekannte Marienwallfahrtsort in

Südfrankreich, zieht seit dem Ende des 19.

Jahrhunderts Menschen aus aller Welt an: Menschen,

die an Gott glauben, Maria verehren, Trost suchen,

Probleme haben, leiden, neugierig sind oder

einfach nur gerne reisen oder berühmte Orte

besuchen. Viele jedoch gehen hin, weil sie

gehört haben, dass dort die Gottesmutter

erschienen ist. Demnach ist Gott an diesem Ort

für sie näher als sonst wo, nicht

zuletzt, weil sie hier nicht alleine sind. Manche

lassen sich nämlich gerne von der

Menschenmenge tragen und fühlen sich in ihr

sicher und geborgen und erfahren sich auch in

ihrem Glauben gestärkt. Der Mensch hat schon

immer Orte gebraucht, an denen er seinen Glauben

zum Ausdruck bringen konnte: in den Kirchen, an

Wallfahrtsorten... Aber nicht nur das. Er bringt

an diese Orte auch viele Anliegen mit, um sie vor

das Gnadenbild Mariens zu legen. Der Gedenktag

Unserer lieben Frau in Lourdes hat sich aus diesen

verschiedenen Aspekten der Volksfrömmigkeit

heraus entwickelt.

Lourdes,

der bekannte Marienwallfahrtsort in

Südfrankreich, zieht seit dem Ende des 19.

Jahrhunderts Menschen aus aller Welt an: Menschen,

die an Gott glauben, Maria verehren, Trost suchen,

Probleme haben, leiden, neugierig sind oder

einfach nur gerne reisen oder berühmte Orte

besuchen. Viele jedoch gehen hin, weil sie

gehört haben, dass dort die Gottesmutter

erschienen ist. Demnach ist Gott an diesem Ort

für sie näher als sonst wo, nicht

zuletzt, weil sie hier nicht alleine sind. Manche

lassen sich nämlich gerne von der

Menschenmenge tragen und fühlen sich in ihr

sicher und geborgen und erfahren sich auch in

ihrem Glauben gestärkt. Der Mensch hat schon

immer Orte gebraucht, an denen er seinen Glauben

zum Ausdruck bringen konnte: in den Kirchen, an

Wallfahrtsorten... Aber nicht nur das. Er bringt

an diese Orte auch viele Anliegen mit, um sie vor

das Gnadenbild Mariens zu legen. Der Gedenktag

Unserer lieben Frau in Lourdes hat sich aus diesen

verschiedenen Aspekten der Volksfrömmigkeit

heraus entwickelt. In der

Eucharistiefeier am 11. Februar stellt die

Liturgie Maria als Fürsprecherin in den

Vordergrund, weil sie im Volke als solche am

meisten verehrt und angerufen wird. Dies ist

bereits in dem Tagesgebet vor den Lesungen

ersichtlich: „Barmherziger Gott, ... höre auf

die Fürsprache der jungfräulichen

Gottesmutter Maria, die du vor der Erbschuld

bewahrt hast, und heile uns von aller Krankheit

des Leibes und der Seele.“ Die erste Lesung aus

dem Buch Jesaja (66,10-14c) ist ein Hymnus an die

heilige Stadt Jerusalem, in der ihre Kinder

Zuflucht und Geborgenheit finden und auch Trost

und Frieden erfahren. Im übertragenen Sinne

gilt dieser Hymnus auch für Maria, die sich

vielen als eine fürsorgliche Mutter zeigt.

Darum singt die Kirche im Antwortpsalm: „Du bist

der Ruhm Jerusalems, du die Freude Israels und der

Stolz unseres Volkes.“ Im Tagesevangelium (Joh

2,1-11) wird die Charakteristik Mariens als

Fürsprecherin noch um eine zweite erweitert,

nämlich Maria als die Glaubende. Darauf macht

auch der Vers vor dem Evangelium aufmerksam:

„Selig, ... du hast geglaubt ...“ In Maria bilden

Glaube und Fürsprache eine Einheit: Maria

kann Fürsprache leisten, weil sie glaubt; und

sie glaubt auch, dass ihre Fürsprache

erhört wird. Die Geschichte von der Hochzeit

zu Kana lässt klar sehen, worauf ihr Glaube

beruht und an wen sie glaubt. Sie merkt einen

Mangel und benachrichtigt ihren Sohn: „Sie haben

keinen Wein mehr!“ – Dies ist ihre

Fürsprache. Dann wendet sie sich an die

Diener und sagt: „Was er euch sagt, das tut!“ –

Hier liegt ihr Glaube. Diese beiden Sätze

sind auch die einzigen, welche Maria im

Johannesevangelium spricht. Deshalb nennt man sie

in der Exegese auch „Testament Mariens“. Die

Fürsprache und der Glaube Mariens zeigen

Wirkung und bringen Frucht: Wasser wird zu Wein.

Der Evangelist spricht vom ersten Zeichen, das

Jesus öffentlich gesetzt hat. Wir sprechen

vom ersten Wunder, das Jesus auf die

Fürsprache seiner Mutter getan hat. Das

Wunder besteht jedoch nicht darin, dass das Wasser

zu Wein wurde, sondern darin, dass die Jünger

in Jesus den Sohn Gottes erkannten und an ihn

glaubten. Darin hat auch Maria ihre Aufgabe

erfüllt, weshalb sie sich dann

zurückzieht. In diesem Punkt liegt

schließlich auch die Botschaft dieses

Gedenktages: Maria will uns helfen, dass wir Jesus

erkennen und an ihn glauben. Sie will nicht sich

selbst in den Vordergrund stellen, sondern Jesus

und sein Wort: „Was ER euch SAGT, das tut!“ In

dieser Haltung verbirgt sich die Größe

Mariens, denn ihr Herz wurde auch von der

Sehnsucht, im Vordergrund zu stehen, bewahrt; es

blieb unbefleckt.

In der

Eucharistiefeier am 11. Februar stellt die

Liturgie Maria als Fürsprecherin in den

Vordergrund, weil sie im Volke als solche am

meisten verehrt und angerufen wird. Dies ist

bereits in dem Tagesgebet vor den Lesungen

ersichtlich: „Barmherziger Gott, ... höre auf

die Fürsprache der jungfräulichen

Gottesmutter Maria, die du vor der Erbschuld

bewahrt hast, und heile uns von aller Krankheit

des Leibes und der Seele.“ Die erste Lesung aus

dem Buch Jesaja (66,10-14c) ist ein Hymnus an die

heilige Stadt Jerusalem, in der ihre Kinder

Zuflucht und Geborgenheit finden und auch Trost

und Frieden erfahren. Im übertragenen Sinne

gilt dieser Hymnus auch für Maria, die sich

vielen als eine fürsorgliche Mutter zeigt.

Darum singt die Kirche im Antwortpsalm: „Du bist

der Ruhm Jerusalems, du die Freude Israels und der

Stolz unseres Volkes.“ Im Tagesevangelium (Joh

2,1-11) wird die Charakteristik Mariens als

Fürsprecherin noch um eine zweite erweitert,

nämlich Maria als die Glaubende. Darauf macht

auch der Vers vor dem Evangelium aufmerksam:

„Selig, ... du hast geglaubt ...“ In Maria bilden

Glaube und Fürsprache eine Einheit: Maria

kann Fürsprache leisten, weil sie glaubt; und

sie glaubt auch, dass ihre Fürsprache

erhört wird. Die Geschichte von der Hochzeit

zu Kana lässt klar sehen, worauf ihr Glaube

beruht und an wen sie glaubt. Sie merkt einen

Mangel und benachrichtigt ihren Sohn: „Sie haben

keinen Wein mehr!“ – Dies ist ihre

Fürsprache. Dann wendet sie sich an die

Diener und sagt: „Was er euch sagt, das tut!“ –

Hier liegt ihr Glaube. Diese beiden Sätze

sind auch die einzigen, welche Maria im

Johannesevangelium spricht. Deshalb nennt man sie

in der Exegese auch „Testament Mariens“. Die

Fürsprache und der Glaube Mariens zeigen

Wirkung und bringen Frucht: Wasser wird zu Wein.

Der Evangelist spricht vom ersten Zeichen, das

Jesus öffentlich gesetzt hat. Wir sprechen

vom ersten Wunder, das Jesus auf die

Fürsprache seiner Mutter getan hat. Das

Wunder besteht jedoch nicht darin, dass das Wasser

zu Wein wurde, sondern darin, dass die Jünger

in Jesus den Sohn Gottes erkannten und an ihn

glaubten. Darin hat auch Maria ihre Aufgabe

erfüllt, weshalb sie sich dann

zurückzieht. In diesem Punkt liegt

schließlich auch die Botschaft dieses

Gedenktages: Maria will uns helfen, dass wir Jesus

erkennen und an ihn glauben. Sie will nicht sich

selbst in den Vordergrund stellen, sondern Jesus

und sein Wort: „Was ER euch SAGT, das tut!“ In

dieser Haltung verbirgt sich die Größe

Mariens, denn ihr Herz wurde auch von der

Sehnsucht, im Vordergrund zu stehen, bewahrt; es

blieb unbefleckt.